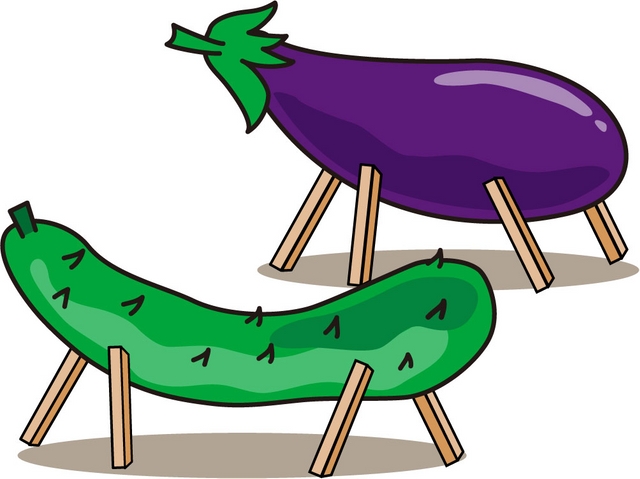

あなたは、お盆にきゅうりやなすに、それぞれ4本ずつ、割り箸で脚をつけた野菜を見たことがありますか?

おそらく、今の若い方は見たことが無いと思いますが、これは「精霊馬(しょうりょううま)」と言います。

私、かけらが育った東京の郊外では、まだ大きな農家が数多く残っていました。

なので、毎年お盆になるとお隣の豪農さんの門前にこの「精霊馬」が置かれていたのを、今でもハッキリと覚えています。

でも、当時はまだ小学生だったので、

「なんで、きゅうりのお馬さんを置くの?なすは何なの?」

といった具合に、その意味や由来、そして、あとで食べるのか?などは、全く知りませんでした。

そこで今回は、お盆になぜ、きゅうりとなすの馬などを置くのか?お盆が終わったらどう処分するのか?食べてもいいのか?などについて分かりやすく解説します。

精霊馬とは?

お盆には、亡くなったご先祖様たちが、あの世から家族に会いに帰って来ると、古くからの言い伝えがあります。

精霊馬のきゅうりの方は馬に見立てて、

「あの世から、ご先祖様が、馬に乗って早く帰って来れますように」

という願いが込められています。

一方、なすの方は牛に見立てて、

「この世から、ご先祖様が、牛に乗ってゆっくりと戻られますように」

という、願いが込められているのです。

私、かけらの記憶では、きゅうりかなすの上に、確か、おそうめんが乗せられていました。

・・・というわけで、たった今、精霊馬のことを調べていて、あの世に戻る牛(なす)の上には、お供物を乗せると、初めて知ったので、ビックリしてしまいました!…(^^;)

お盆のきゅうりとなすは終わったらどう処分するの?

お盆が終わったあとの、精霊馬のきゅうりやなすを処分する方法は、大きく5つありますので、それぞれについて分かりやすく解説します。

処分方法その1:海や川に流す!

これは「精霊流し」と同じ理由で「彼岸(あの世)に戻って頂く」という意味なんですね。

処分方法その2:土に埋める!

これは、日本の伝統文化で埋葬は、土葬だったので「大地に還す」という意味なんですね。

処分方法その3:火で焼いて燃やす!

これは、「迎え火」「送り火」と一緒で、炎と霊魂は、強い結びつきがあるからなんですね。

処分方法その4:お寺や神社で処分してもらう!

これは、地域によって、差が大きいかと思いますが、私、かけらの家の前の小さな神社にも、そういったものを焼いてくれる「焼き場」があります。

処分方法その5:白い紙に包んで塩で清めて捨てる!

これが、最もお手軽で「現実的な方法」だと、私はそう思います。

お盆のきゅうりとなすは終わったら食べてもいいの?

これは、絶対に食べてはいけません!

ご先祖様からのバチが当たりますよ!

精霊馬の作り方とは?

この記事を読んで「私も精霊馬を作ってみたい!」と思った、あなたのために「精霊馬を作ろう!」という動画を見つけましたので、ぜひ最後まで観て、精霊馬を作ってみて下さいね!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

このように、お盆のきゅうりとなすは終わったらどう処分するのか、方法は様々とあるのです。

あなたもお盆には、精霊馬は作らないとしても、ご先祖様に感謝する気持ちだけは、持っていましょうね!(^^)